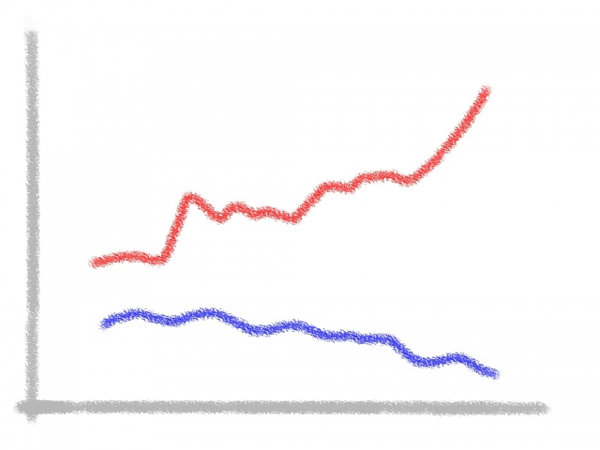

売上は伸びているが利益が上がらない

このメディアは、株式会社KMSをスポンサーとし、

Zenken株式会社が運営しています。

経営者からすれば、「売上を伸ばせ」が至上命題となることは、ある意味では当然のこと。どんなにコストを削減したとしても、結局は売上が伸びなければ企業の成長は見込めません。しかし、売上が増加しても実際は営業利益が減少していることに気づくことがあります。

もちろん、売上を重視する観点からは問題ないとも言えますが、利益が上がらなければ新たな投資による事業拡大などが見込めなくなり、成長戦略を描くのが難しくなりかねません。

売上高が伸びるのに、利益が上がらない背景には、何があるのでしょうか。

「利益率」の悪化に注意

売上高が伸びたのに利益が上がらない場合、必ず利益率が悪くなっているはずです。

ある年の売上高が1億円、利益が1千万円の商品について考えてみます。利益率は10%ということになります。翌年、売上高が倍の2億円に伸びたとしても、利益率が半分の5%に下がってしまえば利益は同じ1千万円にしかなりません。

この状況に関係しているのが、原価率と販売価格です。販売価格を下げることで売上高が増加したとしても、原価率が下がらなければ利益が出なくなってしまいます。多くの商品を売るために広告費などの固定費を増やすと、利益が一層圧迫されます。

売上至上主義になっていないか

こうした状態が継続するのは、決して良いことではありません。それでも、営業利益がなかなか上がらない理由として考えられることの一つに「売上至上主義」があります。

利益よりも売上高を優先する売上至上主義をとる経営者にとっては、とにかく売上を上げることが重要です。こうした企業では営業担当者の成績は売上高で判断されますから、とにかく大きな契約ばかりを取りに行きます。商品の質や顧客の満足度などが犠牲になり、利益が後回しとなることが、経営を危うくする要因となってしまいます。

利益を出す「仕組み」に変える

売上増加の中で営業利益が上がらない状態は、どう打破すればいいでしょうか。

まずは、経営者が「利益を出す」ことを経営方針として社内に打ち出します。その上で、社内を利益を出せる事業構造に変えていきます。どんな商品をいくらで売り、原価率はどこまで許容するか。製造、営業、販売などの仕事をどう進めるのか。そうした事業の各要素を「仕組み化」しておけば、事業拡大しても生産性が下がらず、利益率を確保できるようになります。

専門家に相談するのも有効な手段

原価率はできるだけ下げるべきです。原価には仕入代や原材料費のほか人件費も含みます。製造工程をできるだけシンプルにしてミスや工数を減らすだけで原価は下がります。マーケティングツールの導入などのデジタル化による経営効率削減も有効な一手です。

価格設定の見直しも利益確保につながりますが、原価や需要、競合他社の状況などをよく見極めて値付けをしなければ、逆に売上高を下げる結果になりかねません。

外部のコンサルタントや専門家に相談するのも有効な手段です。専門家の視点から利益アップにつながる助言を得られるでしょう。

本サイト監修企業である株式会社KMS(代表:公認会計士/税理士・川崎 晴一郎)は、企業の経営において、業績や財務体質の改善支援などのアドバイザリー業務を行っています。これまでに100社以上の会社において、1,000回以上の経営会議に参加し、中小企業の経営者の幅広い課題に向き合ってきました。関連事務所としてKMS経営会計事務所を運営しています。

経営に関するお悩みや課題は、早期に原因を特定して対策を講じるのが鉄則です。火種が小さいうちに専門家に相談するのが解決への近道です。対面、オンラインともに無料相談を行っています。(初回30分まで)